無職や低所得の方などで、生活費のお困りの方は多くありませんか。

そんな方が利用できる制度として、生活保護制度があります。

日本国憲法第25条には、

(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

(2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

と定められており、この憲法の規定に従って、制定された法律が生活保護法です。

生活保護は、生活保護法に基づいて、様々な理由で働けない人や、

働いていても極端に収入が低い人などを、最低限の生活ができるように支援する制度です。

昨今の新型コロナウイルスの影響で、生活にお困りの方は数多くいることが国会などでも問題になっています。

では、どういう人が生活保護を受けられるのか、

また申請からどの程度で決定されるのか見ていきたいと思います。

生活保護を受けられる人

生活保護を受けるには、次の4つの条件をクリアしないといけません。

1.国が定める最低生活費を超える収入を貰っていないこと

2.持ち家や車などの資産を持っていないこと

3.ケガや病気などで働けず、生活が困窮している人

4.公的融資制度や公的扶助を受けられない人

5.親族などからの支援を受けられない人

国が定める最低生活費とは何か?金額は?

最低生活費とは、冒頭で紹介した日本国憲法の第25条で保障される

「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、

厚生労働省が毎年算定する生活費のことです。

この金額は、居住地域や家族構成、障害の有無などを考慮して算出されます。

生活保護を実際に受け取るといくらもらえるのか。

ご自身のお住いの地域や家族構成・障害の有無などを選択していくことで、

自動で計算してくれる便利なサイト「生活保護の自動計算サイト」がありましたので、

ぜひご活用ください。

持ち家や車などの資産は売却する必要がある場合がある

生活保護を受ける場合は、使用していない土地や貴金属、高級車などの資産は

売却する必要があります。

ただし、住宅ローンを払い終わっており、今住んでいる持ち家であれば、そのまま住めます。

また、交通の便が悪い土地に住んでいて他に移動手段がない場合は車やバイクなどの所持が

認められる場合があります。

詳細は、ケースワーカーに確認しましょう。

病気や障害などで仕事ができない人は受給できる

病気や障害が理由で働きたくても働けず、生活費が足りなくて困っている人は、

生活保護の受給対象者になります。

生活保護を受けるためには、病気や障害が理由で働けないことを証明する必要がありますので、

診断書や障碍者手帳を持参すると申請がスムーズになります。

特にうつ病などの精神疾患などの場合は、外見では病気かどうか判別しにくいので、

診断書無しでは病状が伝わりにくい場合があります。

その為、生活保護を申請する際には、申請前に医師に相談することをおススメします。

また、診断書の発行には、通常文書料として3,000円から1万円程度の費用がかかってしまいます。

申請前に無駄な出費を防ぎたい人は、病状を記した日記やメモ、病院の領収書などでも対応可能です。

障害年金や社会福祉協議会などからの融資を受けれないことが前提

生活保護は、他法他施策の優先の原則があります。

要するに、ほかで賄える給付金や貸付金などのサービスが受けられない人ということです。

例えば、障害や病気によって生活や仕事が困難な人が貰える「障害年金」、

会社を退職した人が一定期間受け取れる「失業保険」、

病気やケガなどで就業不能になった場合に健康保険から貰える「傷病手当金」、

無職の人や障碍者などを対象に貸し付けてくれる「生活福祉資金貸付制度」

などです。

これらの支援を受けることができる場合は、まずはその支援を受けることが前提になります。

自分が対象になっていないか、事前に確認しましょう。

親族などからの扶養援助を受けられないこと

生活保護では、身内の親族で経済的な援助ができる場合は、その援助が優先されます。

その為、生活保護を申し込むと、家族構成などを聴取され、ケースワーカーから親族に

「この方を扶養できますか?経済的な援助をできますか?」といった扶養照会がなされます。

ここで対象となる親族は、

1. 両親

2. 別居中の配偶者

3. 息子、娘

4. 兄弟姉妹

5. 祖父母

6. 孫

7. 叔父叔母、甥姪

などです。

この扶養照会は、「扶養調査書」という書面をもってなされ、返信期限が設けられています。

この期限までに返信が無かった場合は、「扶養不可」と判断されます。

また、基本的に扶養調査は配偶者と3親等までの親族におこなわれますが、

連絡してもらいたくない事情がある場合は配慮してもらえますので心配ありません。

生活保護は、申請しないと受けられない

生活保護は、お住いの居住地の福祉事務所に申請しないと受けることができません。

住居がなく、車内やネットカフェなどで生活している場合は、

申し込み時点に滞在している地域の福祉事務所で申請が可能です。

福祉事務所の業務時間は8時30分から17時までとなっており、

時間内ならいつでも生活保護の申請ができます。

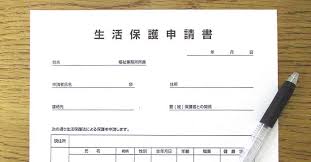

生活保護を受けるまでの流れは、次の4ステップです。

まずは、福祉事務所へ行き、窓口で生活保護の申請をしましょう。

地域ごとに決まっている担当のケースワーカーと個室で面談することになります。

面談の際、今の所持金や資産を持っているか、

あるいは家族構成や年齢、同居しているか別居しているか、

働けない場合、ほかの手当や保険などは対象ではないのか、

生命保険など入っているかどうか-など詳細を30分から1時間程度聞かれます。

面談の結果、生活保護が必要と判断されると、

生活保護開始申請書を渡されますので、その場で記入し、申し込みます。

逆にほかの施策などで対応できると判断された場合は、

その指示にしたがいましょう。

但し、却下された場合でも、まったく受けれない訳ではありません。

何度でも申請は可能ですので、やはり無理だと思った場合は、

諦めずに申請しましょう。

申請書を受理されると、自宅にケースワーカーの家庭訪問があります。

概ね、1週間以内です。

この期日は、面談の際に双方で調整して決めますので安心してください。

家庭訪問の際は、部屋の間取りや資産を持っていないか、

金融機関の口座などを持っている場合は、口座の確認、

家族構成の確認など聞かれることがあります。

素直に指示に従って答えましょう。

ケースワーカーは、家庭訪問と同時進行で聞き取った家族親族に

前述の扶養調査をします。

同時に、金融機関へ、預貯金の有無などの資産確認をします。

福祉事務所は、金融機関へ残高照会や借入金照会などをする権利があります。

申告の際に、伝えていなかった口座や借金などがあっても、

ここで発覚する場合がありますので、資産や借金がある場合は、

事前に面談の際に、隠さず申告しましょう。

家庭訪問の調査、金融機関の調査を経て、受給可否を判断します。

審査の結果は、

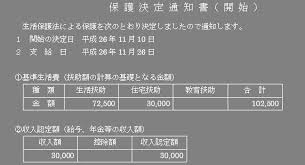

保護決定通知書もしくは保護却下通知書を自宅に郵送する形で通知されます。

また福祉事務所によっては、電話でも伝えてくれる場合があります。

なおこの結果通知は、生活保護法で申請から14日以内に通知することになっています。

事情がある場合は、30日以内に通知することになっていますが、14日を過ぎても

通知が来ない場合は、担当ケースワーカーに確認することもできます。

審査に通過すると、保護費の受給開始となります。

最初の支給日は、申請日からの日割りで支給されます。

例えば、3月25日に申請して、4月8日に受給が決定した場合は、

3月の日割り分6日分と、4月分の保護費が支給されます。

この最初の支給は、福祉事務所の窓口で現金手渡しが多いです。

これ以降の5月分からの支給は、福祉事務所が指定する決まった日に

金融機関口座への振り込みで支給されます。

保護申請日から決定までのお金が無い時は?

生活保護の申請に行き、面談で保護の調査が開始されたとして、

その時の所持金が無い時はどうするのか。

その時は、ケースワーカーに相談してください。

ケースワーカーの家庭訪問が終わり次第、再度、福祉事務所へ行くことで、

社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」を借りることができるかもしれません。

ここで借り入れた費用は、初回の生活保護費からの返済になります。

まとめ

生活保護は、日本国憲法でも認められた国民の権利です。

本当にどこからも援助してもらう当てが無い時は、ためらわず福祉事務所に相談してください。

保護を受けることができる条件としては、

1.国が定める最低生活費を超える収入を貰っていないこと

2.持ち家や車などの資産を持っていないこと

3.ケガや病気などで働けず、生活が困窮している人

4.公的融資制度や公的扶助を受けられない人

5.親族などからの支援を受けられない人

となっています。

一部、持ち家や車があっても所有が認められるケースや、親族への扶養照会に配慮してくれるケースも

あります。不安な時は、面談時にケースワーカーに相談しましょう。

一度、保護が不受理になっても、何度でも相談可能です。

どうしてもの時は、弁護士や支援団体などに相談してみるのも有効な方法です。